Das Wichtigste in Kürze:

- Regenwasserversickerung entlastet die Kanalisation und schützt vor Überflutung bei Starkregen.

- Sie unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf, reichert das Grundwasser an und verbessert das Mikroklima.

- Möglich sind oberirdische Versickerungsarten wie Flächenversickerung oder Muldenversickerung sowie unterirdische Systeme wie die Rigolenversickerung.

- Bei der Planung ist eine Rücksprache mit Ihrer Stadt oder Gemeinde wichtig – beachten Sie hier unbedingt die rechtlichen Vorgaben.

- Viele Städte und Gemeinden fördern Maßnahmen zur Regenwasserversickerung finanziell.

Warum ist Regenwasserversickerung bei Starkregen so wichtig?

Bei Starkregen stößt die Kanalisation oft an ihre Grenzen – insbesondere, wenn große Mengen Regenwasser direkt in die öffentlichen Kanäle eingeleitet werden. Deshalb setzen viele Städte und Gemeinden zunehmend auf eine dezentrale Lösung: Regenwasserversickerung direkt auf dem Grundstück. Auch das Landeswassergesetz (LWG) NRW vom 16.07.2016 unterstützt ausdrücklich diese umweltfreundliche Praxis.

Wenn Niederschlag auf versiegelte Flächen trifft, kann er nicht versickern und wird dem lokalen Wasserkreislauf entzogen. In einer natürlichen Umgebung dagegen – mit durchlässigem Boden und Begrünung – verdunstet ein großer Teil des Regenwassers wieder oder versickert und trägt zur Grundwasserneubildung bei und stärkt den natürlichen Wasserkreislauf.

Welche Ziele verfolgt die Regenwasserversickerung?

Die Versickerung von Regenwasser ist mehr als nur eine technische Lösung – sie ist Teil einer ganzheitlichen Strategie zur Klimaanpassung und nachhaltigen Stadtentwicklung:

- Retention: Regenwasser wird bei Starkregen zurückgehalten, um die Kanalisation zu entlasten.

- Reinigung: Schmutzstoffe im Wasser werden bei der Versickerung durch den Boden natürlich gefiltert.

- Ortsnahe Nutzung: Das Wasser wird vor Ort genutzt, verdunstet oder versickert – ganz ohne Ableitung in das öffentliche Kanalnetz.

Diese Maßnahmen fördern nicht nur den natürlichen Wasserkreislauf, sondern tragen auch zum Hochwasserschutz bei, helfen bei der Grundwasseranreicherung und verbessern das Mikroklima, indem sie Hitzeinseln vorbeugen.

EXKURS:

Hochwasserschutz: Hochwasser und Überflutung werden von großen Mengen schnell abfließenden Wassers verursacht. Wenn Böden das Wasser aufnehmen können wird das Wasser dort gebunden und zurück gehalten, fließt also nicht schnell sondern verzögert in das nächste Gewässer.

Grundwasseranreicherung: Selbst in einer natürlichen Umgebung erreicht nur ein kleiner Teil des Regenwassers tiefere Erdschichten und kann das anreichern. Der größte Teil des Niederschlagswassers verbleibt in den oberen Bodenschichten und wird langsam an die Pflanzen oder an die Umgebung abgegeben. In städtischen Gebieten mit hohem Versiegelungsgrad kann man davon ausgehen, dass es keine nennenswerte Grundwasseranreicherung gibt . Darum ist es insbesondere dort wichtig Versickerungsmöglichkeiten zu schaffen.

Mikroklima: Dieses wird durch die Evapotranspiration verbessert, welche sich aus Evaporation und Transpiration zusammensetzt. Evaporation ist die direkte Verdunstung von Wasser über unbewachsener Erdoberfläche oder Wasserflächen.

Transpiration ist die Abgabe von Wasserdampf an die Atmosphäre über den Stoffwechsel der Pflanzen – die Pflanze schwitzt und kühlt sich selbst.

Welche Voraussetzungen gelten für die Versickerung auf dem eigenen Grundstück?

Nicht jedes Grundstück ist automatisch für die Regenwasserversickerung geeignet. Folgende Punkte sollten Sie beachten:

- Bodenbeschaffenheit: Tonhaltige oder stark verdichtete Böden eignen sich oft nicht.

- Grundwasserstand: Liegt dieser zu hoch, ist eine Versickerung meist nicht möglich.

- Altlastenverdacht: Bei Verdacht auf Bodenverunreinigungen sollte keine Versickerung erfolgen.

Tipp: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde, ob Ihr Grundstück die nötigen Voraussetzungen erfüllt.

Hier erfahren Sie mehr über die rechtlichen Voraussetzungen.

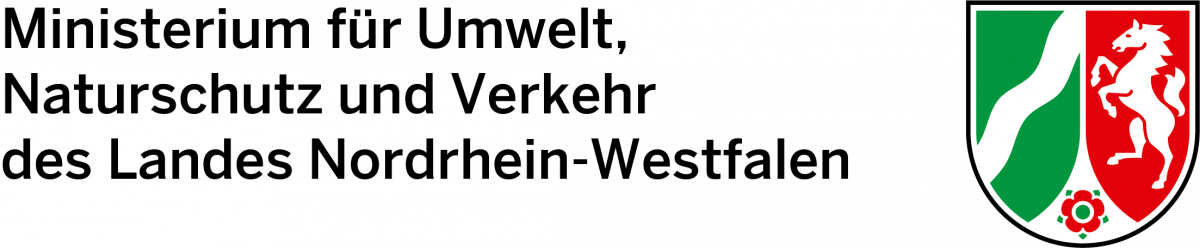

Wie funktioniert die oberirdische Versickerung?

Die oberirdische Versickerung ist besonders einfach umzusetzen. Sie funktioniert ohne technische Anlagen und nutzt die natürliche Aufnahmefähigkeit des Bodens. Zwei Varianten sind besonders verbreitet:

Flächenversickerung: Das Regenwasser wird von befestigten Flächen – etwa Einfahrten oder Terrassen – direkt auf eine benachbarte Grünfläche geleitet. Dort versickert es flächig im Boden.

Muldenversickerung: Bei dieser Methode wird das Wasser in eine flache Mulde (etwa 20 bis 30 cm tief) geleitet. Dort kann es zunächst zwischengespeichert und anschließend langsam durch die Bodenzone gefiltert werden – eine ökologische und effiziente Lösung.

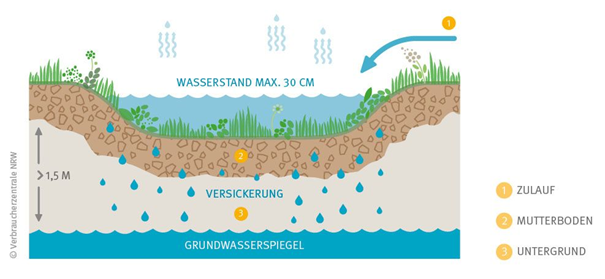

Wie wird Regenwasser unterirdisch mit Rigolen versickert?

Die Rigolenversickerung zählt zu den effizientesten unterirdischen Systemen. Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicher, der Regenwasser sammelt und es zeitverzögert in den Untergrund abgibt. Sie besteht meist aus Kies oder speziellen Kunststoffkörpern.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Versteckter Einbau: Ideal bei wenig Platz auf dem Grundstück.

- Filterung: Grobfilter und Absetzschacht halten Schmutz zurück.

- Effiziente Versickerung: Große Mengen Regenwasser werden sicher aufgenommen und abgeleitet.

Achtung: Diese Anlagen sind genehmigungspflichtig und müssen nach den Vorgaben des DWA-Arbeitsblatts A 138 errichtet werden.

Was ist die Mulden-Rigolen-Versickerung?

Diese Variante kombiniert die Vorteile der Mulden- und Rigolenversickerung. Das Wasser wird zunächst in eine Mulde geleitet und von dort aus in eine unterirdische Rigole weitergeführt. Da die natürliche Bodenfilterung bereits in der Mulde erfolgt, sind keine zusätzlichen Filter nötig.

Vorteil: Weniger Wartung und dennoch hohe Effizienz.

Nachteil: Der bauliche Aufwand ist vergleichsweise höher.

Warum wird die Schacht-Versickerung nicht mehr empfohlen?

Die sogenannte Schachtversickerung war früher weitverbreitet, wird jedoch heute in vielen Städten und Gemeinden nicht mehr genehmigt.

Der Grund: Schadstoffe können dabei punktuell in das Grundwasser gelangen. Informieren Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über aktuelle Regelungen und Alternativen.

Jetzt aktiv werden – mit Regenwasserversickerung!

Mit einer Regenwasserversickerung tragen Sie aktiv zum Umwelt- und Hochwasserschutz bei. Gleichzeitig schaffen Sie ein angenehmeres Mikroklima und fördern den natürlichen Wasserhaushalt und die Grundwasseranreicherung– direkt vor Ihrer Haustür.

- Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrer Kommune, ob eine Versickerung auf Ihrem Grundstück möglich ist.

- Nutzen Sie die Förderprogramme Ihrer Stadt oder Gemeinde.

- Starten Sie Ihr eigenes Versickerungsprojekt – wir zeigen Ihnen wie!

Setzen Sie auf nachhaltige Lösungen – entscheiden Sie sich für eine Regenwasserversickerung!